ジブリパークに行く前に予習としてジブリ作品をいくつか観た。

風の谷のナウシカ(1984年 公開)

終盤で青い服を着て王蟲の触手でできた金色の草原を歩くシーンは有名だが、このときの青い服はナウシカがはじめから着ていたものではなく、飛行艇からの脱出時に変装のため交換した異国の服(ピンク色)が王蟲の青い血で染まったものだった。様々な偶然も重なった末の光景だと思うと神秘性をより感じる。

BGMが昔のRPGのようで、巨大な王蟲や飛行艇も出てくるのでクロノトリガーを思い出した。

天空の城ラピュタ(1986年 公開)

飛行石から出る光がまるで液体のように表現されていてきれい。

魔女の宅急便(1989年 公開)

キキが家を出てほうきで飛んでいるとき、ジジに「ラジオつけて」でルージュの伝言が流れ、満月をバックに飛ぶキキが写ってタイトルが出る。

真夜中に冒険が始まるワクワク感が伝わる最高のOP。

紅の豚(1992年 公開)

昔観たときはどうして豚になったのかが気になっていたが、そんなことはどうでも良くなるくらいポルコがかっこよかった。酒場でモテモテなのも納得。

時折挟まる豚ジョークに気づくと面白い。

耳をすませば(1995年 公開)

カントリーロード、良い曲。

天沢聖司のバイオリンに合わせて歌っているとき、おじいちゃんたちが演奏に加わるシーンは楽しい。

ジブリパークの地球屋は、バイオリン工房や裏口も含めてかなり忠実に再現されていた。小高い丘にあるので、見晴らしもいい。からくり時計は仕掛けも含め劇中そっくり。

もののけ姫(1997年 公開)

刀や弓を使ったアシタカの戦闘シーンがかっこいい。こちらに放たれた矢を右腕でつかんで射返すシーンは鳥肌が立つほど。

シシ神をはじめとする神々、エボシ御前のたたら場、ジコ坊など様々な勢力が出てきてそれぞれの思惑が入り乱れ、展開が早いので最後まで飽きない。

ホーホケキョ となりの山田くん(1999年 公開)

のの子がかわいい。

未成年飲酒や選挙の掲示板に別のポスターを貼るなど、ゆるふわな絵柄に似合わず尖ったネタもある。

お父さんが暴力団に説教しようと対峙したとき、絵柄がリアル寄りになって緊張感が伝わってきた。結局、怖気づいて何もできず代わりにおばあちゃんがうまく場を収めたが、その後ブランコにひとり座って自分の情けなさを省み、ヒーローになる妄想をするお父さんの姿に哀愁を感じた。

それもあってお父さんがラストで「うまくいかないこともあるが、ときには諦めたり仕方ないと割り切ることが肝心」とスピーチしていたのがよかった。

千と千尋の神隠し(2001年 公開)

ブルーレイで見たためか20年以上前の作品とは思えないほど映像がきれいだった。

ハクからもらったおにぎりを泣きながら食べるシーンはグッと来る。異世界に迷い込んで不安が爆発する千尋に思わず感情移入してしまう。

健気に働く千尋に同情しつつ、コケたりすべったりしたときにいいリアクションをするので笑ってしまう。

猫の恩返し(2002年 公開)

「耳をすませば」の主人公、月島雫が書いた物語という設定。

上映時間は75分と短めで絵柄もジブリっぽくないことからも、他作品と位置づけが異なるように感じた。

ジブリパークには猫の事務所がそのままのサイズ感で再現されている。

ハウルの動く城(2004年 公開)

もののけ姫で美輪明宏が演じるモロは神々しいのに対し、こちらで演じる荒地の魔女は色気があり全く別の魅力がある。

2人のおばあちゃんが汗だくになりながら王宮の階段を登るシーンをじっくり見せられるのが面白い。

借りぐらしのアリエッティ(2010年 公開)

小人視点での景色や音が、人間が感じるそれとは全く別物だった。明かりが消えた夜のキッチンは、小人からすると巨大で不気味なダンジョンである。

水の挙動も異なっていて、おそらく表面張力により、小さなスケールではサラサラではなくとろみついてまとまりがあるように見える。それらも表現されていて面白い。

小人のアリエッティと病弱な翔、か弱い二人が協力してピンチを切り抜ける様は胸が熱くなる。

基本的に小人と人間は必要以上に干渉せずそれぞれの世界で生きていく。必要以上に馴れ合っていないからこそ翔とアリエッティの関係性に尊さ、儚さを感じるのだと思う。

コクリコ坂から(2011年 公開)

「この曲いいな」と思う場面が何度もあった。それくらい音楽が魅力的。

冒頭の朝支度のシーンに流れる「朝ごはんの歌」は爽やかで楽しげな一日の始まりを連想させる。

理事長が文化部の部室が集まった建物、カルチェラタンを訪問するときの曲は踊りたくなるような感じ。

終盤の港に急ぐシーンはスピード感のあるアクションも相まって印象的だった。

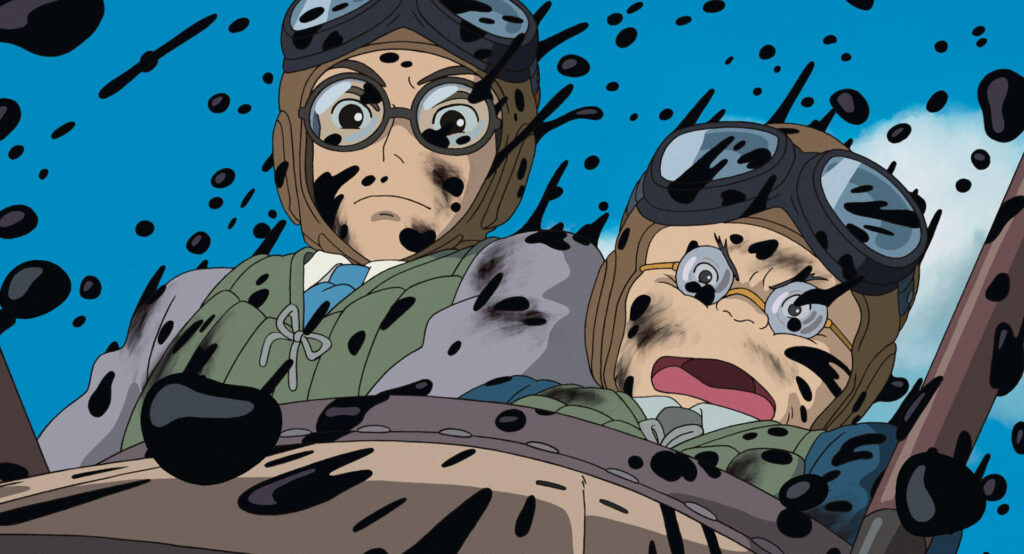

風立ちぬ(2013年 公開)

主人公堀越二郎の声に感じた違和感はいつの間にかなくなった。

堀越と友人の本庄がひたむきに飛行機づくりに向き合う姿勢を見て、うらやましさを感じると同時に仕事に対するやる気をもらえた気がした。

ジブリ作品には飛行機が出てくるものが多いが、その飛行機へのこだわりやロマンが詰め込まれたような作品だと思う。

エンジンから黒いオイルを撒き散らしながら飛ぶ飛行機は生き物のようにも見えた。

思い出のマーニー(2014年 公開)

海辺の村の美しい風景とは対照的に、杏奈が見ている世界と現実とのギャップがだんだん見えてきて不気味さが増していく。

杏奈が唯一頼りにしているマーニーともすれ違いというか、見ているものが違うような違和感が出てきて、より不安になってくる。

最終的に種明かしはあったのでスッキリした。

杏奈の行動に対して、あまり口出しせず見守り続けてくれた親戚の夫婦は影の立役者だと思う。

さやかという友達ができて本当によかった。

メアリと魔女の花(2017年 公開)

制作はジブリではなくスタジオポノックだった。

赤毛の少女メアリは家事や庭仕事の手伝いをしようとするがドジばかりでうまくいかない。

ある日、森の中で見つけた青く輝く花「夜間飛行」の力で一時的に魔法が使えるようになる。

ほうきに乗ってたどり着いたエンドア大学では優秀な学生として歓迎され、バカにされるから嫌がっていた赤毛も優秀な魔女の証として称えられるが、校長らに夜間飛行のことがバレて事件に巻き込まれる。

エンドア大学では魔法だけでなくフィジカルも重視した教育を行っているのがユニークだった。

使い魔の黒猫は喋らない。

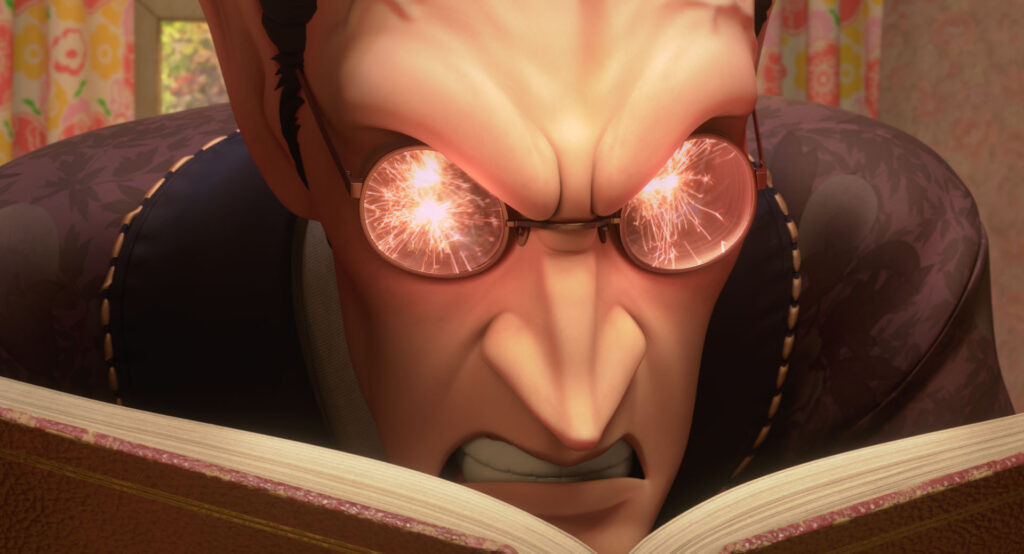

アーヤと魔女(2020年 公開)

アーヤは孤児院にいたときから持ち前のあざとさや知恵を使って大人たちを手玉にとり、自分の都合のいいように「操る」強かさを持っていた。

意地悪な魔女に引き取られ不遇な扱いを受けても、あの手この手で魔法を教えてもらおうとする。

原作の小説が未完のため、これから盛り上がりそうなところでいきなり終わった感じになったらしい。

アーヤの母親と彼女を追う12人の魔女、魔女たちのバンド「EARWIG」など面白そうな要素がたくさんあっただけに残念。

12人の魔女(アーヤの母親含め13人)はおそらくジブリパークのショップ名「13人の魔女団」の元ネタの一つ。

マンドレークが怒ったときに目の奥で火花が散るような表現は見入ってしまうくらいよかった。

使い魔の黒猫は喋る。

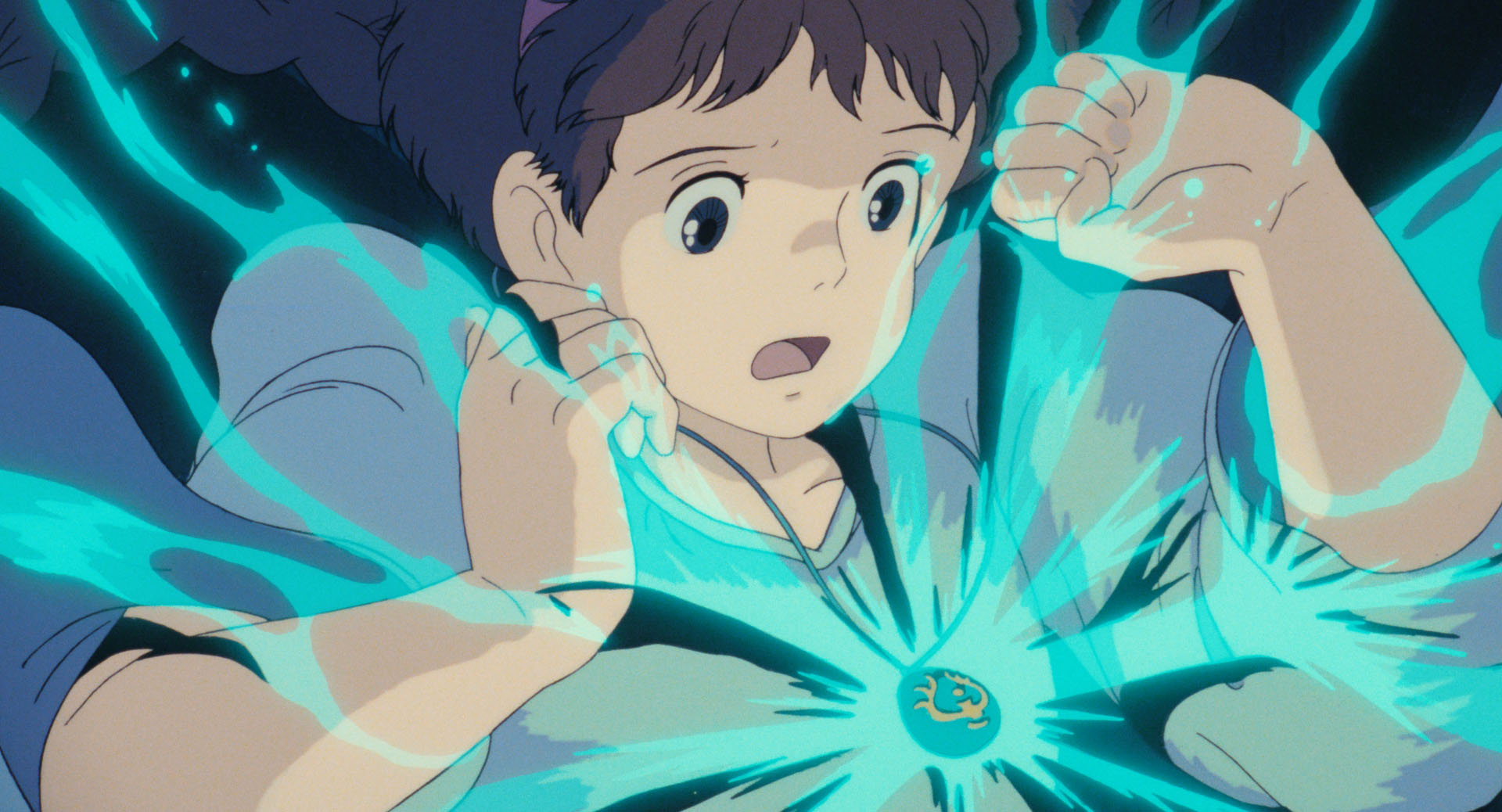

君たちはどう生きるか(2023年 公開)

ストーリーはよくわからない部分もあったが、先の展開が読めずいろんな景色が見れて楽しい。

他の作品で観たようなシーンも出てきてジブリの集大成のような感じもする。

たくさん出てくるペリカンやインコの目が狂気じみていて怖い。

最後に

今回一気見して思ったのは、

- どの作品にも飛行機や飛行艇、ほうきなど空を飛ぶ乗り物が出てくる。

- 黒猫と使用人のおばあちゃんもたくさん出てくる。

ジブリ作品は、観るたびに視点や感じることが変わって毎回新たな発見があるのが魅力。

コメント